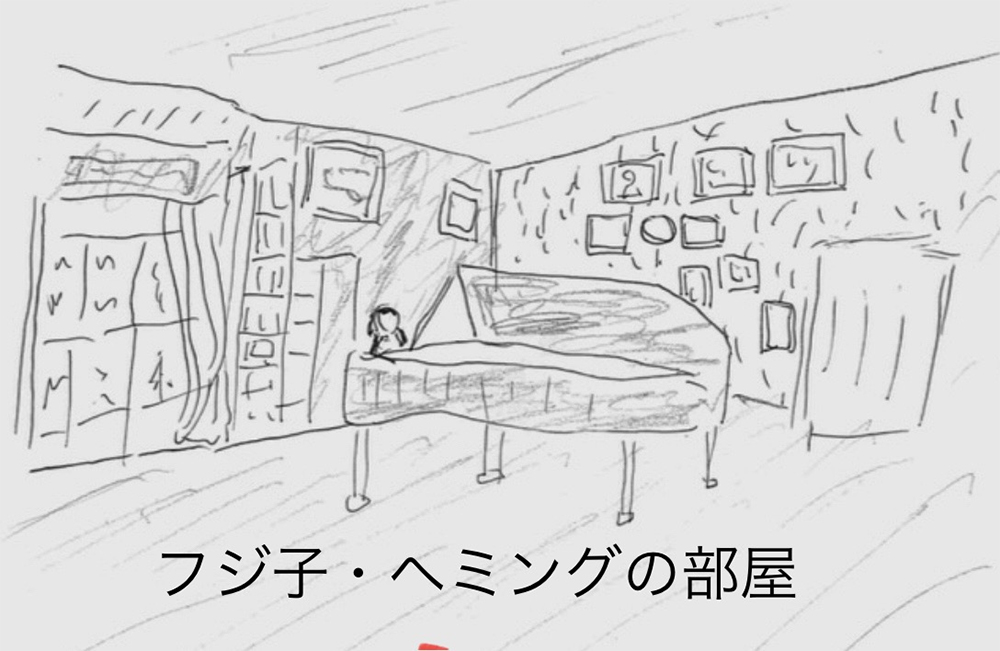

フジコ・ヘミングの部屋 その1

~音楽家の部屋~

もう少しフジコ・ヘミングのことを書いていこうと思うのですが、今回は息抜きに「フジコ・ヘミングの部屋」と題して、音楽家の部屋について考察していきましょう。

昨年NHKで放送された「そしてまた、フジコ・ヘミングとともに」の映像を参考に、ここから見える彼女の音楽生活と、その部屋の特徴を考えてみたいと思います。

この映像では20年近く前に買ったパリの自宅と、母親から引き継いだ東京のRC構造の家が出てきます。

東京の自宅ではピアノのそばにベッドが置いてあります。すぐ手の届くところにピアノがあって、ピアノとともに生活していたことがよくわかります。音楽家によっては練習部屋が別個にある場合も多いでしょう。

音響関係者の視点から、この部屋の特徴を上げてみます。

パリの家も東京の家も一般的な部屋に見えますが、ここでは床のフローリングと壁面に飾られた額縁に注目して音の特徴を考察してみましょう。

(1)床はフローリング

床は反射音で響きや音が豊かになるよう、やはりフローリングです。

音響関係では試聴室なども板張りやフローリングが基本です。しかしそのままでは響きすぎるので、響きを調節する目的でマットやカーペット・絨毯を敷く、という手法が一般的です。

絨毯などは毛先の長さが吸音特性を決めます。絨毯もカーペットも長期間の使用によって摩耗して毛先が短くなり、適度な吸音になっていきます。このように毛先の摩耗で響きが豊かになるほか、時間とともに楽譜などのモノであふれることでも変わっていきます。

こうして部屋の音が出来上がるのも興味深いものです。物の置き方ひとつにも個性はあらわれるのです。

(2)壁面の額縁に注目

フジコ・ヘミングの部屋の壁面には額縁が沢山掛けられています。

この様に額縁をいくつも掛けるのは欧米では一般的で、壁全体を埋め尽くすこともあります。家族の写真や絵画などが飾られているのを映画などで見た方もいるのではないでしょうか。

音響的に見ると壁に多くの額縁が掛かっていることは重要で、額縁の効果でこの部屋が非常に音楽的な空間に仕上がっていると言えます。

- 額縁のガラスの表面が音を反射し、適度な中高域の響きを作っている

- 額縁と壁面との空間が、音響的な吸音層を形成していて響きを調節する効果を発揮

この空間の効果は、東京ブラインド工業の製品でも注目している構造です。「背後空気層」と呼ばれ、特にバイオリンやピアノの中高域の響きにキレをもたらし、音楽的に部屋の音を作り上げています。

- 壁面が単調な面にならずに、異形の面が音楽的な響きを作っている

日本的な家では、壁に絵を貼ったりカレンダーをかけたりといった調度はありますが、沢山掛けているのはあまり見かけません。

額縁を沢山掛ける効果は、上記のように特に中高域にあらわれ、音のキレが良くなり音階が明確になります。

音楽家は日々の練習に於いてはこの明確さ、明解さを大切にしていて、自分の演奏の音を確認して練習しているので、ここは「音楽家の部屋」の音響のポイントだと思います。

一方、演奏会における演奏者周辺の響きの環境はどうでしょうか。

演奏会では、音の細部よりも曲全体の音楽の流れが重要と言えるでしょう。音の響きの豊かさが大きな流れになって音楽が出来上がるような、情感の流れの表現が求められてくるのです。その場合、壁面はむしろフラットで平滑な方が音楽的だと言えます。

萩原光男